业内新闻

动脉粥样硬化斑块破裂是否能被准确预测

2013年,来自英国心脏基金会心血管科学中心的Nikhil Joshi 博士发在《Lancet》杂志发表了一篇关于¹⁸F-NaF等放射性示踪物预测患者心脏病发作的文章,研究发现18F-NaF可以准确辨认和定位心脏中冠状动脉斑块,并且可以在斑块即将破裂时进行检测,从而预测患者心脏病发作。美国的Thomas博士对该研究作了评论,于2月22日正式发表在《Lancet》杂志。

全球范围内,动脉粥样硬化斑块破裂所致的缺血性心脏病是导致死亡的主要原因。为什么斑块会发生破裂仍然是一个谜。但是,Nikhil Joshi博士等发表在《Lancet》上的研究显示,我们距离掌握斑块破裂的时机已经很近了。

研究概述

简单而廉价的¹⁸F-NaF作为PET放射性同位素用于骨扫描已有30年历史,近期研究发现¹⁸F-NaF可以示踪主动脉和冠脉内活化代谢钙化斑块。基于上述里程碑式的发现,Joshi等研究了¹⁸F-NaF与冠脉粥样硬化斑块破裂之间的关系,大步推进了¹⁸F-NaF在冠心病领域的应用。这项前瞻性研究纳入40例近期(平均8天)发生心梗的患者,进行侵入性冠脉造影、冠脉CTA、冠脉钙化评分以及心脏PCT-CT(¹⁸F-NaF或¹⁸F-FDG)等检查。研究发现几乎在所有(37例,93%)心梗患者,冠状动脉对18F-NaF的最高摄取部位为破裂斑块区域。相反,因心肌吸收¹⁸F-FDG与冠脉形成叠影,分析¹⁸F-FDG显像结果存在更大技术难度,而且¹⁸F-FDG仅能识别55%的血管区域,与“犯罪”斑块联系甚微。

另外一项队列包含40例稳定型心绞痛患者,同样接受上述影像学检查以及血管内超声检查。检查结果显示18例患者有≥1个¹⁸F-NaF高摄取斑块(定义为至少比近端参考病变高出25%)。血管内超声发现微钙化、坏死核以及活性重构与¹⁸F-NaF高摄取密切相关。

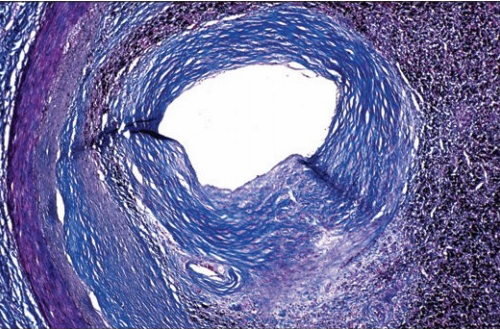

第3个队列包括9例在出现临床症状(平均17天)后行颈动脉内膜切除术的患者,通过对切除的颈动脉内膜行PET-CT检查来研究¹⁸F-NaF高摄取与破裂斑块的组织学关系。研究发现,所切除内膜均有肉眼可见的斑块破裂,并局限于¹⁸F-NaF高摄取的部位,斑块摄取¹⁸F-NaF越多,坏死核越大,细胞死亡以及巨噬细胞浸润更明显,钙化活性越强(通过碱性磷酸酶和骨钙蛋白染色测定)。

Joshi等发现稳定型心绞痛冠脉粥样硬化斑块破裂(血管内超声证实)以及切除的颈动脉粥样硬化组织(组织学水平)均与¹⁸F-NaF高摄取密切相关,所以,有理由认为对于最近发生心梗的40例患者(男37,女3),可以通过非侵入方法检测斑块破裂。

我们距离探测斑块破裂还有多远?

我们已经能够探测到斑块破裂高危的情况,那么临床上我们应该大规模使用这项检测技术吗?事实并非如此。尽管发达国家具备实施PET-CT和¹⁸F-NaF放射性同位素扫描的条件,但该项技术进入临床仍需大量研究。仅仅可以探测到破裂高危斑块并不意味着我们知道如何处理这一信息。我们需要前瞻性试验来研究¹⁸F-NaF高摄取斑块破裂率和破裂的时间。

另外,斑块破裂是引起心血管事件,还是通过破裂促发修复过程进一步使管腔狭窄也有待进一步研究来证实。Joshi等的研究中,40例稳定型心绞痛患者几乎都接受抗血小板治疗,36例接受他汀类药物治疗。尽管如此,仍有18例患者有≥1个¹⁸F-NaF高摄取斑块。但是,评估或定量测定高危斑块为研究药物和装置治疗开辟了新方向。

¹⁸F-NaF技术在心梗和急性冠脉综合症中有着更好的前景,例如Joshi等的早期研究发现NaF高摄取斑块与Agatston冠脉钙化评分关系密切。新技术可以更好地评估大多数心梗由非阻塞型斑块破裂引起这一普遍观点,而这一理论是基于冠脉造影未发现血管病变这一发现提出的。对于非致命心梗和心源性死亡增加的预测价值通常在缺血性研究(由心肌灌注成像评估心肌缺血)中发现,而冠脉CT和侵入性冠脉造影发现的阻塞病变的加重也与这一假设不一致。

¹⁸F-NaF技术用于缺血性心脏病诊治尚存在一些问题:如何最佳地运用¹⁸F-NaF扫描显示活性钙化斑块的信息?Joshi等的发现是否适用于女性(因为较男性而言,斑块侵蚀是女性发生心梗更常见的原因)?新发现是否适用于糖尿病患者?颈动脉和其它脑血管¹⁸F-NaF 高摄取斑块是否可以预测卒中或短暂性脑缺血发作?

虽然存在一系列尚待解决的问题,但Joshi团队确实发现发现了一种全新的、在心脏和冠脉粥样硬化方面很有前景的显像技术。